A six mille kilomètres de la métropole qui prépare l’Exposition coloniale de 1931, la Martinique vit à l’heure des vacances d’été. Au milieu de la plantation, la rue Cases-Nègres deux rangées de cases de bois désertées par les adultes partis travailler dans la canne à sucre sous le contrôle des économes et des commandeurs. Parmi les enfants qui passent leur été à s’amuser se trouve José, onze ans, orphelin élevé avec dureté et amour par M’an Tine, sa grand-mère. Protégé du vieux Médouze, qui lui conte les récits d’esclaves africains, José est un dépositaire des traditions orales. Bientôt, la vie séparera les enfants, au gré de leurs succès ou de leurs échecs scolaires : la « canne » pour les uns, le certificat d’études pour les autres, et pour les plus studieux, le lycée de Fort-de-France…

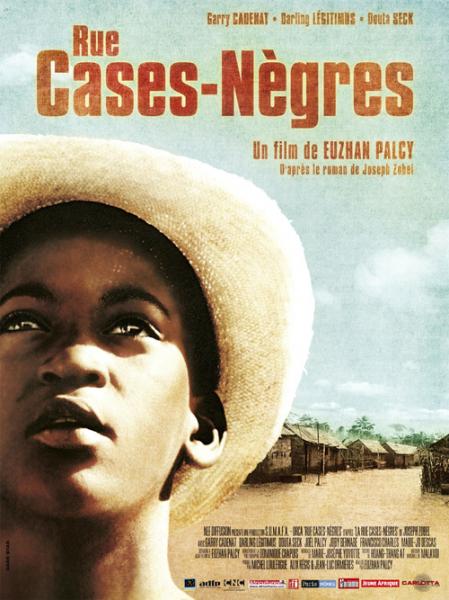

Premier long-métrage de la réalisatrice martiniquaise Euzhan Palcy, Rue Cases-Nègres est l’adaptation passionnée du grand roman créole de Joseph Zobel. Sous le regard d’un jeune garçon situé à un âge charnière, c’est une page de l’histoire coloniale qui se raconte : celle des coupeurs de canne, tout comme celle des békés qui les exploitent. Contre l’omission et l’injustice d’un système aliénant, les souvenirs de José, teintés de nostalgie, amorcent l’apprentissage d’une vie nouvelle s’appuyant sur la transmission des anciens. Soutenue à l’époque par François Truffaut, Euzhan Palcy filme ce récit de coeur avec une justesse naturelle, sans misérabilisme ni édulcoration et en laissant le champ à la réalité nue. Récompensé par de très nombreux prix à travers le monde, Rue Cases-Nègres, en plus d’être un symbole de l’identité collective antillaise, demeure un classique universel.

L’empire colonial français est à son apogée, l’Exposition coloniale de 1931 va se tenir à Paris. À la Martinique, l’esclavage a été aboli en 1848, mais les Blancs « békés » contrôlent toujours l’économie et les Noirs sont toujours misérables, travaillant pour quelques sous dans les plantations de canne à sucre. Dans la bourgade de Rivière-Salée, les békés vivent dans de somptueuses villas, les Noirs dans des cases de bois et de paille alignées dans ce lieu-dit : rue Cases-Nègres. La journée, les parents travaillent aux champs, et les enfants vont à l’école, obligatoire pour tous depuis la loi républicaine de Jules Ferry. Lorsque arrivent les vacances, les enfants, livrés à eux-mêmes à leur plus grande joie, sont les maîtres de la rue Cases-Nègres. Puis vient la rentrée des classes. José, 11 ans, est un bon élève, curieux et attentif. M’man Tine, la grand-mère affectueuse qui élève José, fait tout pour qu’il puisse, grâce à l’instruction, vivre une vie meilleure que la sienne, elle qui s’est échinée au travail. L’instituteur noir, qui a écrit au tableau que « l’instruction est la clé qui ouvre la deuxième porte de notre liberté», estime que José peut obtenir une bourse. Sage du village et mémoire de la communauté, M. Médouze a pris José sous son aile et lui apprend de nombreuses choses sur la vie, la nature, le passé d’esclaves de leurs ancêtres. Mais un jour, José le trouve mort. José obtient son certificat d’études puis, par concours, un quart de bourse, insuffisant pour lui permettre de payer ses études. Alors M’man Tine quitte le village pour aller vivre avec José à la capitale, Fort-de-France. Elle travaille encore plus dur qu’avant, lavant, reprisant, repassant le linge des propriétaires. Quand, par ses bons résultats, José se voit attribuer une bourse complète, M’man Tine peut enfin souffler. Rassurée sur le sort de son petit José, elle peut mourir.

Euzhan Palcy - Réalisatrice & Scénariste

Garry Cadenat - Jose

Darling Legitimus - M'Man Tine

Douta Seck - Medouze

Joby Bernabé - Monsieur Saint-Louis

Née en Martinique en 1956, Euzhan Palcy se passionne pour le cinéma. La réalisatrice est titulaire d’une licence en Littérature Française et en Théâtre, d’une maîtrise en Sciences Humaines, d’un Diplôme d’Etudes Approfondies en Art et Archéologie. Elle est aussi diplô-mée de l’Ecole de Cinéma Louis Lumière - Direction de la photographie. Petite, elle regarde les films d'Alfred Hitchcock, de Billy Wilder ou d'Orson Welles. Sa sensibilité artistique se développe au contact de la réalité martiniquaise et de ses salles obscures. A travers les films américains, elle remarque que les comédiens noirs interprètent toujours les rôles les plus dégradants, les plus ridicules. C'est en se plongeant dans la lecture de « Rue Cases Nègres », le roman de Joseph Zobel qui raconte la Martinique des années trente, que la terrible condition des Noirs se révèle à elle. A l'âge 14 ans, la jeune fille fait de « Rue Cases Nègres », son livre de chevet. Chacune des pages du roman évoque en elle des images. A force de lire et de relire son œuvre favorite, Euzhan se découvre une ambition nouvelle : devenir cinéaste et porter à l'écran la voix des Noirs que personne ne semble vouloir entendre.

Très jeune, elle prend place parmi les metteurs en scène du cinéma mondial. Elle est lauréate de nombreuses récompenses internationales dont le «Sojourner Truth Award» qui lui est remis par le critique américain Roger Ebert, lors du Festival de Cannes, en 2001.

Elle débute sa carrière en 1972 en tant que scénariste et réalisatrice de Messagère. Son premier long métrage, Rue Cases-Nègres remporte plus de dix-sept prix internationaux, dont le Lion d’Argent et le prix d’Interprétation Féminine à la Mostra de Venise, ainsi que le César 1983 de la Meilleure Première œuvre de fiction. En 1984, Robert Redford, son «mentor» américain, lui offre de participer aux Ateliers de mise en scène de Sundance. En 1989, Marlon Brando, impressionné par son engagement pour les droits civiques des minorités, accepte de tenir l’un des rôles principaux de son second long métrage Une saison blanche et sèche.

Bande-annonce

Bande-annonce